The Planetary Report

You are here: Home / The Planetary Report / 1999

Archive 1999

カリストに海洋は存在するか

探査機ガリレオに搭載された磁力計による探査で、エウロパに海洋が存在する可能性が示唆された。引き続きミッションの科学者達は、探査機ガリレオの磁力計と重力のデータを用いてもう一つの衛星カリストを詳細に探査した。本文は、氷の衛星カリストにも液体の水の層が存在する可能性があるとする驚くべき調査結果に関するレポートである。筆者は、カリフォルニア工科大学の惑星科学の教授である。[ 1999年05月/06月 ]

David J. Stevenson

スペース・アーチストのドン・デービスが描いたカリストの地表の様子を描いた想像画である。暗黒の空間に木星が見える。デービスは研鑚に研鑚を重ねて、最大限科学的に正確な惑星の風景を創造するスペース・アーティストである。木星の色、見える角度や大きさも科学データに則している。カリストの氷で覆われた灰色がかった表面は、我々の目に写る色である。

1979年、探査機ボイジャーが木星圏に到達して明らかにしたことは、ガリレオ衛星はそれぞれ多彩な側面を持っているということであった。火山活動を持つイオ、それ程古くはない破れた氷の表面を持つエウロパ、多様性に富む地形のガニメデ等々。四つ目のガリレオ衛星のカリストには目立った地形がなかった。カリストの表面地形は太古の衝突で形成されたままで、その内部の地質過程には見るべきものはなかった。カリストは「まま子」扱いされ、他の3つの衛星に比べるとさほど注目されなかった。

ところが、今回のガリレオの探査では、カリストに対する従来の考えを改めさせるほど驚嘆すべき最高級の成果が得られたのである。カリスト内部に海洋が存在する可能性があることと、得られた表面構造のデータがカリストの形成過程に関する何か重要なこと示唆する可能性があることを教えてくれるかもしれない。

カリストとガニメデ

カリストは、水の氷と質量が地球に似た物質がほぼ半々を占め、未確認ながらその他若干の成分から成る大きな氷の衛星のグループに属している。カリストに一番近いガニメデや厚い大気で覆われた土星の衛星のタイタンと同じグループであるが、これらの衛星よりはいささか小さい。半径2400キロのカリストは、地球の月よりも遥かに大きくほぼ水星の大きさに匹敵する。カリストの表面は汚れているが、地球からも検知出来るほどはっきりした赤外線スペクトルを持っている。これは水の氷の影響によるものである。しかしながら、ガニメデに見られる「溝のある地形」は全くなく、これは過去のある年代(恐らくほんの10億年前)における衛星内部の地殻構造によるものと思われる。

ボイジャーによる探査の後、科学者たちの間で議論された主たるテーマは、カリストとガニメデは見た目の様相は全く違うのに、何故質量や大きさが似ているのかということであった。全員一致の見解は出なかったが、おおよその見方はカリスト内の氷と水は分離することが出来ない状態になく、つまりカリストは太陽系最大の汚れた「雪だるま」(岩石類と氷が均等に混ざり合った状態)だということである。

この見方は、大きな衛星の内部は全て水の氷できているというボイジャーの探査以前の説を覆すものとなった。(この説の前提は、岩石と氷で出来た大きな衛星の放射熱では溶かし切れない氷内部に存在するということである。)カリストの未溶解状態は、驚くべき氷の流動(地球の氷河のように)によるものとして説明され、流動で生じる氷塊の対流現象により放射熱が除去されるというもので、ちょうど地球で、岩質物質が固体のまま、プレートテクトニクスにより大量の熱が除去されるのと似ている。

ガニメデのカリストとの違いは、ガニメデがカリストより大きいことか、木星に近いことか、あるいは恐らく潮汐で起こる熱によるものと考えられてきた。月・惑星研究所のレヌ・マルホトラは、ガニメデが現在の軌道配列に落ち着くまでに、エウロパとイオと強烈な共鳴作用を起こしている可能性を示唆している。カリストはこれに反して木星から遠く離れているせいで、このような潮汐による熱の影響を過去にも現在も経験したことはない。

木星をまわるガリレオ衛星

左からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト

火山性の衛星イオは、かつて有していた水の殆どを宇宙に放出した。イオよりも更に220万キロ彼方で木星をまわっているエウロパは、初期に有していた水の大半を保持しており、その氷で覆われた氷地殻の下に海洋が存在する可能性を示唆している。ガニメデは太陽系最大の衛星(惑星の水星や冥王星よりも大きい)で、皺とあばただらけの不思議な表面をしている他の衛星とは似て非なる天体である。そしてカリストは、かつては岩と氷の死せる天体と考えられていたが、最近の調査で海洋を有する可能性があるもう一つの衛星であることが分かった。

「汚れた雪球」が沈む

カリストが原始的で地質過程を経ていない氷と岩石の球であるとする説はなかなか面白い話であるが、こうした筋書きは往々にして更に細かな観測で覆されるものであり、特に惑星や衛星の進化に関する複雑な科学の世界では特にそうある。探査機ガリレオから得られたカリストの重力場と磁場の観測データによって、この不可解な衛星に関する誤った我々の理解は、再度改められることになった。分光計と地形の写真撮影の結果、更に驚くべき事実が明らかになった。

重力測定により、カリストは氷と岩石が均一に混合した天体ではなく、だからと言って岩石性の物質が全て中心部に偏っている天体でもない、この中間に位置することが分かった。こうしたカリストの中間的な地質構造は我々の惑星・衛星研究では前例のないものであるが、次のような状態なのかもしれない。即ち、カリストの最深部では確かに氷と岩が混ざり合っているかもしれないが、その表面から200キロは清水の氷ないしは液体の水で成り立っている。そしてその一番外側は、過去40億年間の衝突天体により形成された薄い地表で覆われている。

このモデルでは、カリストの慣性力は予期したほど強くないことが分かる。カリストの慣性力を説明するモデルは他にもあるが、最近得られたカリストの磁場のデータに照らすとその説明には無理がある。

カリストの磁場の測定データによると、この衛星には伝導性の中心核ないしは表層の存在が認められる。表層の伝導性を説明する一つの理由として、カリストの内部に塩分を含んだ海洋の存在が想定される。この仮定は、エウロパがその潮汐で熱せられた水の海洋の存在をほぼ確定的に予測させているのに比べると、はなはだ説得力に欠けるものがある。何故なら、カリストには伝導体が液体でなければいけない理由などないからである。更に言えば、塩分を含んだ海洋は伝導性が低いからである。(例えば、銅に比べると伝導率は百万分の一以下である。)

しかし、その他の説明は更にあり得ないように思われる。カリストには伝導体として機能する充分な電離層(電離層は、イオンと呼ばれる中性子と電気を帯びた原子を覆う帯)や衛星規模の黒鉛層が存在すると想定する根拠はどこにもない。凍った水ないしは塩水が不充分ながらその役を果たしているとでも解釈しないと、ガリレオの送って来たデータを説明できない。いずれにしても伝導体の層が衛星の深くに存在することはあり得ないし、深度が深ければ信号をキャッチする力が減衰する。伝導体の層は地表下150キロあたりに存在するとするのが、観測データから推定され得る最適の解釈である。

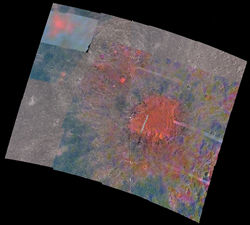

探査機ガリレオは、天体を見る沢山の「目」を持っている。これは、カリストの南半球の一部を示したものであるが、搭載された近赤外線分光計(NIMS)とソリッド・ステート撮像機(SSI)から得られた画像を合成したものである。フォールスカラーで撮影されたNIMSの画像では、表面の色彩は実際とは異なるが、カリストの表面の地質構造の違いがよく表れている。赤い部分には氷が大量に存在し青い部分には少ないことを示している。 画面左上のピンク色の斑点は、直径約60キロのブリ・クレーターである。周囲の領域に比べて、ブリには水の氷が大量にあることを示している。画面中央の大きな斑(まだ名前の付いていない衝突クレーター)には、氷と氷以外の物質が複雑に混合していることを示している。

水が持つ不思議な特性

カリストの水の海洋存在説を確定的にするためには、さらにもう一つのデータを加える必要がある。それは観測データとは無関係であるが、水が持つ極めてユニークな特性である。カリストの水の氷は低圧力(カリストの深度約150キロ以内に相当)における液体の水より密度が低い。ところが、それ以上深くなると話しは逆転する。密度は、氷の水の方が液体の水よりも高くなる。

大学一年の物理学で学ぶクラジウス・クレイピロン方程式によると、氷の融解点は圧力が増すにつれて低くなり、深度150キロあたりでは最も低い - 20℃ に達する。更に深くなると融解点は更に低くなる。液体の水が持つこの顕著な特性を考えると、巨大な氷の衛星のカリストは、その内部に海洋が存在しても「おかしくない天体」であることが分かる。つまり、海洋が存在する層は水の氷が融解する最適箇所で、その層の上で浮遊している氷もあれば、その下に沈んでいる氷もある。つまり、氷―水―氷のサンドウイッチ状の層を成しているのである。

しかしこれだけではない。もし外側の氷の上に岩石を置くとその外側の氷の層は不安定になり、元のままの状態は長くもたないであろう。氷の層は下の水よりも重くなるので、水は岩石を持ちこたえることが出来なくなる。従って、カリストの内部の仕組みが、その長い歴史の過程で氷が融解点に達したのであれば、岩石を外側の層から排除しようとする浄化作用が自然に働くのである。これで、内部の厚さ200キロの液体の水と真水の氷で包まれた汚れた雪球に起因するカリストの慣性運動モデルの説明がつく。同時に、これは磁場の観測データと一致し、もし真水の氷の下に水の層があり、その上に汚れた密度の高い氷が存在すると仮定するならば、カリストの持つ熱力学と安定性にも適うことになる。

但し、これで話しが終わりという訳ではない。最大の謎は、カリストが現在の内部構造を形成することが出来たことではなく、むしろ融解が更に進まずガニメデのような状態に進化しなかったことである。このテーマは、近年の調査における、液体の対流力学と可塑性固形物質とが絡み合った技術上の問題と関ってくる。

エウロパとガニメデの氷地殻の下には、果たして海洋が隠されているのだろうか?エウロパの場合は、探査機ガリレオが衛星を回る度にその可能性が高まっている。また、探査機ガリレオに搭載された磁力計により、カリストの氷地殻の下にも海洋が存在する可能性を示す証拠が得られた。これはカリストの内部の断面図である。厚さ約200キロの氷層の上にクレーターで覆われた地表が見える。氷層の直下に薄い青味がかった帯が見えるが、恐らくこれが海洋で、深さは10キロ以上と思われる。その下はカリストの岩と氷からなる核である。

木星はミニ太陽系か?

探査機ボイジャーの探査後に現われた、「カリストが氷と岩石から成る原始的な天体である」とする考えには、いつも多少問題となる側面があった。何故なら、この考えを是とするには、カリストの形成には水の氷が融解点に達しないことが必要であるからである。これは隕石などの衝突物体が成長過程のカリストの表面に秒速2キロで激突したことを考えるととてもあり得ない。カリストがどのようにして現在の状態になったかを説明するには、そこに至るまで相当の長年月、恐らくは100万年あるいはそれ以上を要したものと推定する必要がある。もしそれ以前にもっと早く形成されたものであるならば、恐らく非常に高温になっていたので、現在とは相当違ったものとなっていたであろう。

もしこの推定が正しいものとするならば、形成に要した100万年は木星系の考察にさらに興味が加わり、よく言われる木星とその衛星は「ミニ太陽系」との見方をさらに強くする。100万年と言っても地質学的にはほんの瞬きの瞬間であるが、それでも木星軌道で無数の小天体が衝突を繰り返していた時間帯と比較するとかなり長い間の出来事といえる。恐らく、ミニ太陽系説は間違っているだろう。従って、醜いアヒルの子カリストは他の輝かしいガリレオ衛星とは違う自己特有の存在となったものであろうし、このことこそが如何にして木星の衛星が形成されたかの謎を解く鍵なのである。

カリストに海洋存在することが驚くべきことだろうか。よく考えてみると、恐らくそれ程驚くには当たらないかもしれない。何故なら、前述の考えが正しいとすると、全ての氷の大衛星(ガニメデやタイタン)などにも海洋が存在することになるからである。ガニメデに海洋があるかどうかは未だ分かっていない。何故なら、ガニメデの磁場は地球と同じように、豊富な液化鉄で出来た核のダイナモで支配されているからである。核が引き起こす強力なダイナモのために、海洋が起こすであろう微かな磁場の変動をとらえることが困難(おそらく不可能ではないかもしれないが)である。タイタンの海洋については、遠からず探査機カッシーニが教えてくれるであろう。

カリストの海洋は、その深さとカリストに火山活動がないことから、存在すると考えられているエウロパの海洋とは性質を異にする問題である。カリストの海洋には生命が存在するとは考えにくい。しかし、それはこれらの衛星の形成と進化の過程に関する興味深い謎の一つであり、太陽系の歴史の深遠なる奥底を覗き込む機会を与えてくれるのである。

Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.