The Planetary Report

You are here: Home / The Planetary Report / 1998

Archive 1998

月に氷を探る

今年の3月、「月に水が存在することが明らかになった」、との報道が世界を駆け巡った。本文は、本誌技術面の編集担当であるジム・ バークの解説である。[ 1998年07月/08月 ]

James Burke

17世紀初頭、ヨハネス・ケプラーは月世界の文明を想像したソムニウム(夢)という小説を書いた。この本は彼の死後の1630年に出版された。その中でケプラーはその本の中で、2週間も続く月の昼間は非常に暑くなり、ギラギラ照りつける太陽の下で昏睡状態で生きている月の変わった生物を描いている。人類が月についていろいろ空想を逞しくしていた数世紀の間、自然科学者には、月は湿ったドロドロした天体で、ひょっとしたら巨大な雪の球ではないかと考える者もいた。しかし、天体望遠鏡による観測が改良されるにつれ、月には、大気は無く乾燥していることが明らかになった。

1692年、パリ天文台の初代所長、J.D.カッシーニは、入念な観測の結果、月の運行に関する法則を導き出した。月の極の軸は太陽光に対してほぼ垂直であるため、太陽光は月の両極に対しては常に水平になる。両極では、入射光と射出光のバランスのため気温は低い。当時は月面の温度を測定する方法がなかったので、どのくらい低いかは誰も分からなかった。

1667年、ロバート・フックは月のクレーターの起源を探るため、沸騰する石膏の中で弾け散る泡の状態を観察し、またボールを泥の中に落として、火山性のクレーターと衝突クレーターを比較した。(クレーターの起源を)衝突とする説は、それからほぼ300年過ぎてから、科学者達がようやく月のクレーターは「火山の造作物ではなく衝突による傷跡」であることで意見が一致して、初めて世に広まった。それでも、月面の広大な暗い平原―人間の顔に見える地形―は何かという疑問は残った。

1610年、この暗い平原を、古代ギリシャの観測者や後世の著者が空想をもてあそんで、恐らく海で船が航海しているかもしれないと言っていたことに因んで、ガリレオはラテン語のマリア(海)と呼んだ。しかし、ガリレオは一方で、彼の観測結果からこの推測を否定する二つの理由を示すこともした。その理由とは第一に、海ならば太陽光を反射する明るい部分があること、そして第二に、海や大気のある天体ならば地球から見ると、縁と呼ばれる地形の端に向かうつれてそれがぼやけて見えるはずだが、実際には縁まで輪郭がはっきりしていることであった。

地球科学と宇宙科学

月の本当の姿についてこうしたヒントがあったにもかかわらず、ウエット派(湿潤説)とドライ派(乾燥説)との間で20世紀半ば頃まで論争が続いた。月には謎めいた長く湾曲した溝のような火山地形に見られるので、月の乾燥説には疑問を持つ科学者もいた。地球の火山は夥しい量の水蒸気を発生し、殆どの溶岩の組成は水との関連があることは明らかになっている。月の水(の存在)については、その賛否をめぐって世界の代表的な3人の月科学者、ハロルド・ユーリー、ジェラルド・カイパー、ユージン・シューメーカーが誌上で激論を闘わせている。

水素の重い同位元素である重水素を発見したことでノーベル賞を受賞したユーリーは、晩年、太陽系生成の謎を解く鍵として月の研究に情熱をかたむけた。著名な天文学者カイパーは、殆どの同僚科学者が膨張する宇宙空間の果てしなき彼方の銀河系星雲に目を向ける中で、一番身近な月の研究にエネルギーを費やした。卓越した地質学者のシューメーカーは、層位学を使うという独創的アイディアで、月や惑星の地表の地形を研究し、他の天体の歴史を究明するという新しい科学分野の基礎を作った。

1950年代から1960年代の初頭にかけて、ユーリーとシューメーカーは、カイパーが行った月の観測とアメリカ空軍の援助でアリゾナ大学の自分の研究室に設えられた月面の地図を巡って大論争を展開した。論点は、「一部の隕石のように、月は有機物質(水)や太陽系誕生の痕跡を残している太古の変わらざる遺物なのか、或いは地球のように高度に進化したが、その後の出来事でその古代の特徴(進化した部分)はほとんど失われてしまった天体なのか、ということであった。

この論争を制したのはシューメーカーだった。探査機が月に到達する以前から、彼は望遠鏡による説得力のある観測データで、月の海は非常に流動性の高い大規模な溶岩流で出来たもので、明るく更にクレーターの多い高地は極端に古いことを提唱した。海も高地も、月の進化のある段階では共にドロドロに溶解していた可能性があることも示した。この歴史過程からすると、月で水や揮発性成分が発見される可能性は非常に低く、熱作用に晒された間に蒸発し尽くしたものと思われる。そして事実、アポロ宇宙飛行士達によって持ち帰られたサンプルやソ連の無人探査機のルナが採集したサンプルからは、月の何十億年に亘る歴史の過程で、月の土や岩石が水に晒された痕跡は一切なく全く乾燥しきったものであることが分かった。

熱い月という仮説は正しかった。最終的には、科学者の間でも月がどのようにして完璧なまでに熱せられるようになったのか、そのメカニズムについて意見の一致を見るようになった。ウイリアム・ハートマンと同僚が、次のような説得力のある仮説を展開した。彼等の説によれば、太陽系の歴史の初期、つまり太陽系星雲の塵とガスから微惑星が形成されつつあった頃、鉄のような重い物質が中心部に向かって沈んで核が出来、一方、軽い岩石は浮かび上がってマントルと中心核を形成し、原始地球が(微惑星と)区別され始めた。時を同じくして、火星サイズの別の天体が同様の進化の段階に達していた。それからこれ等二つの天体が衝突した。そして、この途方もない破壊で生じた一つの結果として、その殆どが軽いマントル成分で構成された地球を回る雲となり、その中の一部が集まって月が誕生したということである。

このコンピュータで合成された図は、火星規模の天体が原始地球に衝突した直後の様子を示したものである。このわずか数分後、2回目の衝突が起こり、地殻の屑が宇宙空間に撒き散らされた。これ等の屑の一部が周回しながら凝集し、後に月を形成した。

月の石から水を絞り出す

上記のように科学的事実が一般に受け入れられると、月に人類を定着させたい思いが出てくるが、この時直面するのが、月には生命の維持に欠かせない水が全く欠如している厳しい天体という現実である。地球から水を送ることはどうにもならないほどコスト高になるので、月面基地のプランナーは、月で使う水の調達を他の手段に求めた。ある種の隕石は 10~20% の水分を含んでおり、隕石は小惑星の破片と考えられていることから、このような小惑星を見つけて水を採掘して月に運ぶ方法に研究が集中した。

中でもこの可能性に最も総合的に取り組んだのが、1990年トロントで開催された10週間にも及ぶ国際宇宙大学の夏季ゼミナールに参加した、多種多様の専門分野の大学院生と若い専門家チームによる研究プロジェクトであった。このプロジェクト・チームの科学者や技術者達は、原子力の熱とエネルギーと推進力を使えば、技術的には小惑星の水を月に運ぶことは可能だということを示した。一方で経済とビジネスを重視するメンバーは、投入コストとその見返りを考えてみると、利益を生むとは考えられないと結論付けた。

月で水を得る別の方法は、太陽風の水素と月の岩石や土に豊富に含まれる酸素を結合させて水を作ることである。長い長い時間、太陽から生ずる粒子を月に浴びせかけてきた太陽風は、月の土壌の中に水素や揮発性分子(もし月にあるとすれば核融合炉の燃料源となる可能性が高いヘリュウム3 も含まれる)を与えてきた。揮発性分子は、適度の温度で月の土壌から大気へ簡単に放出されるが、その蒸発の過程で、大量の原材料が処理されて利用可能な量のガスを産み出される。このようにそれでもいろんな研究結果を見比べても、このように手間ひまの掛かる方法でも、必要な水素を地球から運ぶよりはるかに優れていることが様々な研究で証明されている。

なぜ宇宙飛行士は、水を発見できなかったか

月で経済ベースにのった水量を発見するのは、まるで宝くじに当たるようなものだ。別の水源はあるのであろうか。理論的にはイエスである。1961年に、ケネス・ワトソン、ブルース・マレー(惑星協会の創設者であり現会長)とハリソン・フラウンは、恐らく彗星によってもたらされた揮発成分が、月の永遠に陽の当たらない両極のクレーターの中に氷として埋蔵されていることを示唆した。

1979年、ジェームス.R.アーノルドはこの可能性をさらに徹底的に追求して、この源(氷)とそれを月の揮発成分として取り除く方法を研究した。彼の結論によれば、氷は月の両極の常に暗くて、表面温度が低く、40K(約華氏で- 405℃)と思われる地域に実際に存在するということであった。我々が月の温度を知るようになったのは、地球上の計測によるもので、1927年にE.ペティットとS.ニコルソンがウイルソン天文で行った赤外線による測定で始り、1960年初頭、エジプトのコッタミナ天文台とカリフォルニアにある航空会社のB.ガレーと同僚による3mmの波長を使った赤外線スキャニング(走査)の計測で頂点に達した。

その時の課題として残ったのは、氷が冷たい両極のトラップの中に閉じこめられているかどうかを証明するための観測方法を考案することであった。月面で掘削装置を搭載したローバーで直接サンプリングを行なう方法は、余りにも危険でコストが嵩むので除外された。ソ連やアメリカの無人探査機やアメリカのアポロ計画の月着陸は、技術上と安全上の問題から全て赤道近くであったので、両極の氷の探査はリモート・センシング(遠隔探査)に頼るほかなかった。

残念なことに、氷探査のテストが可能になり始めた頃、世界の月探査計画は頓挫した。アポロ計画により、アメリカが最大の強敵ソ連との冷たい戦争に勝ったことでソ連は月計画から手を引き、その後は両国とも他の宇宙計画へ目を向け始めた。そして、何十年もの間、"been there and done that"(月に行ってやることは全て終わった)という観念が宇宙探査計画を大きく支配した。月科学者達はアポロやルナ計画で地球へ持ち帰られた岩石や土、そして月から地球に飛来した隕石などをこつこつと丹念に調べることに専念せざるを得なかった。観察、分析、標本分類の技術はこの間非常に発達したので、いささか進歩は続いたが、しかし肝心の両極の氷問題は未解決のまま残された。

クレメンタインが得た手掛かり

プロスペクターが撮った月の永久に陽が当たらない両極の地域の合成画像である。南極は画像の左側、北極は右側である。プロスペクターが水の氷を感知したと思われる場所は、この永久に影になっている地域の中に存在する。

アポロ計画後の長い間、月の信奉者は、月の科学ミッションの継続を求めて奔走したが徒労に終わった。1989年、ジョージ・ブッシュ大統領は、人類の月定住化と火星の有人探査計画を発表したが、議会が予算付けを拒否したため画は中止に追い込まれた。月のミッションはヨーロッパと日本(ルナーAと呼ばれる地震計内蔵のペネトレーター・ミッションに向け作業が行われている)で検討されているが、アメリカでは無人ミッションの検討でさえ停止されている。

月ミッションは、1994年のクレメンタイン・ミッションで思いがけなくも突然復活された。低コストの戦略防衛計画(SDI:所謂、スター・ウオーズ)用のセンサーを素早くテストするために設計されたクレメンタインは、高感度の遠隔探知機器を月の極軌道に運び、月全体のマルチスペクトル画像と地形図を作成した。この科学チームには、シューメーカーと次世代の代表的月科学者、ポール・スピュディスが参加していた。著書のOnce and Future Moon(1996年、スミソニアン出版社発行)の中で、彼はクレメンタインの発見を含む月探査の歴史と月科学全般の要を網羅している。

クレメンタイン計画は、ハイペースの、少人数のチームによる、しかも非常に想像力に富んだ問題解決を旨とするミッションであった。このような雰囲気の中では、急進的で、計画にはなかった実験を行なうことも可能であった。探査機は既に月の軌道にあったが、S.ノゼットと同僚達は、探査機の無線電波を月面に当てて跳ね返えらせて、分散する電波の成分を分析することにより極地の氷を探り当てる考えを持ち出した。カリフォルニア工科大学のD.ムーレンマンと同僚達は地上レーダーを用いて、灼熱の惑星水星の極地域の氷の形跡を観測していた。コーネル大学チームが行った、アレシボ天文台のレーダーによる同じ実験では、(氷の存在には)否定的な結果が出された。しかし、クレメンタインのレーダー・データでは、月の南極近くに氷の存在が強く示唆されたことから、更に、もっと確かな答えに対する期待もあり、クレメンタインの計測飛行への関心はますます高まった。

10年以上に亘り、アラン・バインダーとその同僚達は、月の磁性、重力及び地表の化学的性質を測定する非視覚的計器を搭載した月オービターにかなり特化した低コストの計画の開発を続けてきた。そして遂にこの計画はNASAに承認される見通しが出てきた。バインダー・チーム(当時は、NASAのエームズ研究センターとロッキード・マーチン社からの派遣スタッフの混成チーム)は、新ディスカバリー計画にルナ・プロスペクターを提案し、この新ディスカバリー計画シリーズの三番目のミッションとして承認された。

NEARの他に承認されたのは、ジョーンズ・ホップキンス大学の応用物理学研究所のNEAR(地球近傍小惑星遭遇計画)ミッションとジェット推進研究所のマーズ・パスファインダー・ミッションであった。

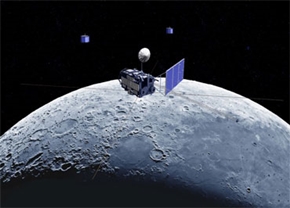

ブームの先に科学機器を搭載したプロスペクターが、ゆっくりと回転しながら月の軌道を回る様子。

1998年1月6日、ルナー・プロスペクターは、ミニッツマン・ICBM技術をベースにしたロッキード・マーチン社製の多段式固形燃料使用の新型ロケットアテナ2に搭載されて、フロリダ州のケープ・カナベラルに新設された商業スペースポート(探査機のテスト、打ち上げ施設)から打ち上げられた。月までの飛行は完璧であった。何回かの周回飛行の後、プロスペクターは高度 100km で極から極への円軌道に乗った。

プロスペクターの計器類には、ガンマ光線スペクトロメーター、中性子スペクトロメーター、2種類の電磁探知器、月から放出される放射性ガスを観測するアルファ粒子探知機及びドップラー重力を測定する探査機の電波信号がある。効中性子スペクトロメーターとガンマ光線スペクトロメーター(ロス・アラモス国立研究所のW.フェルドマン指導の下に製作された)は、水素と重水素を別々に探知し、月面下 1m 以内に存在する水や氷を感知して信号で知らせることができる。(これらの計器は他にも、例えば、中性子スペクトロメーターは月の気温診断に使えるし、ガンマ光線スペクトロメーターは土壌や岩石の化学成分の分析に使用される。)

未来の月探査の想像図。月の極の近くの冷たく暗いクレーターの底を掘削して、少量の水を汲み上げる探査車。

NASAが主催した1998年2月の記者会見で、フェルドマンとバインダーは、それまでに収集された中性子スペクトルから判断して、月の両極に水と氷が存在することは明らかである旨発表した。(ガンマ線スペクトルは未だ収集、分析中であったが、スペクトルメーターは順調に作動していることは確認されていた。)数週間後、テキサス州のヒューストンで開催された第29回月・惑星科学会議で、バインダーは、フェルドマンとの共同研究結果を出席した科学者を前に発表した。発表によると、予測していたとおり、極近辺の中性子スペクトルの高エネルギー部分で落ち込み(dip)が起こった。これは、クレーターで覆われた月面に存在するレゴリス(月面を覆うさらさらしたきめの細かい土のような物質でできている層)に含まれた軽い元素の核と反応し合うと起こる。この軽い分子は水素であると信ずるに足る十分な理由がある。

水の氷の中に水素が含まれていることには、誰もが同意しているわけではない。地質学者やアポロ17号の宇宙飛行士ハリソン・シュミットによれば、月の極の特殊な環境のため、数パーセントに凝縮された太陽風の水素であるかもしれないということである。

水の氷かどうかの最終確認は、ユーロームーンと呼ばれる月面車を用いる欧州宇宙機関のミッションで行われる予定の計画だったが、(最近中止になった)によるダイレクト・サンプリングまで待たねばならないであろうが、この問題は政治による政策決定の領域に入ったと言える。もし、妥当なコストの範囲で利用可能な量を回収できるのであれば、将来人類が地球を離れて生きるという構想を変えることになるであろう。月の水は十分な注意と慎重さをもって利用し、リサイクル、利用すべき貴重な資源であることを銘記すべきである。そうすることによって、地球だけでなく月でも、大自然の大いなる恵みが人類に快適な生活を与え続けてくれるであろう。

この図は月面近くの水素を中性子により探知する方法を示したもである。入射する宇宙線(高エネルギーの巨大粒子)は、月面のレゴリス地域にある原子と相互反応を起こし、中性子のシャワーを放射する。中性子はシリコンや酸素のような重い元素の核に衝突すると、持っているエネルギーのほとんどをそのまま跳ね返す。しかし、水素のような軽い元素の核の場合は、ターゲットに衝突する速度が分散されるので、中性子自身も速度が落ちる。従って、月から放出される中性子のエネルギーを検出する分光計の測定で、低エネルギーの中性子が過剰に放出されているのか、あるいは高エネルギーの中性子の放出が少ないのかそのいずれかが明らかになり、この結果、地表下 10cm 以内の軽い元素の存在が判明する。

この図は、月のレゴリスから放射される天然放射線と誘導人工放射能を測定するガンマ線検出法の原理を示したものである。この場合、主として宇宙線が効果的な媒介作用をする。しかし、ここでは、分光計は月面から放出されるガンマ線(高エネルギーの光)の流出量とエネルギー量を測定するように設定されているので、本来放射性を帯びているのかあるいは宇宙線によって放射性を励起されたものかそのいずれかの元素が、特定のエネルギーのガンマ線を放射する。繰返し観測を行なうことで、背景の雑音が取り除かれると、最終的にガンマ線スペクトルで重水素を含むレゴリスの元素の含有量が判明する。これは、各元素が220万ボルトの中性子のレベルで独特のガンマ線を放射するので、仮に 1m 前後の地表下に水素が存在しているとすれば、その量についてインディケーターの役目を果たすからである。

Creating a better future by exploring other worlds and understanding our own.